玛丽莲·梦露的阅读清单揭秘:探寻三本关键著作及她的完整藏书

- Yana Evans

- 30 jun 2025

- 13 Min. de lectura

在我们把玛丽莲·梦露视为偶像之前,她曾在镜头灯光背后默默构建着一个属于自己的世界——一个充满书页、划线段落和边缘手写笔记的世界。在本节中,我们将深入探讨她私人藏书中三本最关键的书籍。每一本都涉及自我成长过程中的重要阶段:清晰思考、成熟地去爱,以及通过更有意识的视角看待社会。

这些不仅仅是书评,而是个人进化的瞬间——而梦露正是我们的引领者。

成为玛丽莲:神话背后的心智塑造

玛丽莲·梦露于1926年6月1日出生在加利福尼亚州洛杉矶,原名诺玛·珍·莫滕森。她诞生于美国历史上最动荡的十年之一。美国正陷入大萧条时期(1929–1939年),那是一个失业率极高、贫困普遍、社会基础设施崩溃的年代。对于出生在工人阶级家庭,尤其是缺乏稳定父母的孩子来说,安全感是一种罕见的奢侈。

诺玛·珍的早年生活充满了不稳定和制度崩溃的影响。她的母亲格拉迪斯·珀尔·贝克在联合电影工业公司担任电影剪辑员,但她患有偏执型精神分裂症,最终于1934年被送进精神病院,那时诺玛·珍只有八岁。她父亲的身份至今不明,他的缺席成为她生活中持续的情感缺失。

由于没有亲属能够或愿意照顾她,诺玛·珍被安置在一系列寄养家庭、孤儿院和临时监护处——在当时,儿童福利体系分散且常常缺乏监管,这是常见的做法。她在洛杉矶孤儿院协会住了近两年,该机构以拥挤的环境和有限的情感支持而闻名。到青少年时期,她已经辗转过十多个不同的住所。

食物稀缺,衣物多是借来的或二手的,感情常常是交易性的。大萧条时期的物质现实使她依靠政府发放的配给品生活,比如奶粉和罐头肉。安全感无法预测。她的个人回忆暗示曾遭遇情感忽视,甚至可能有虐待,但梦露很少详细谈及这些经历。

1942年,年仅16岁的诺玛·珍嫁给了邻居、21岁的工厂工人詹姆斯·多尔蒂。在当时的加利福尼亚州,16岁女孩在父母同意下结婚是完全合法的——这反映了20世纪中叶的社会规范,尤其是对于被视为接近成年的工人阶级女孩。对诺玛·珍来说,这场婚姻并非浪漫,而是避免被送回孤儿院的合法方式,因为她的寄养家庭计划搬到外州。

在二战期间,多尔蒂加入了商船队,而诺玛·珍则在国防工厂工作,后来被一位摄影师发掘,开启了模特生涯,最终进入1940年代好莱坞的制片体系。她向“玛丽莲·梦露”的转变——由二十世纪福克斯塑造的艺名——是公众幻想与个人坚韧共同作用的结果。

但在这光鲜亮丽、天真无邪的精心塑造形象背后,是一位默默进行着知识反叛的女性。梦露收藏了超过430本书的私人藏书,涵盖了经典俄罗斯文学、当代哲学、心理学和政治理论等多个领域。这些书籍并非装饰品,而是她自我塑造和求生的工具。

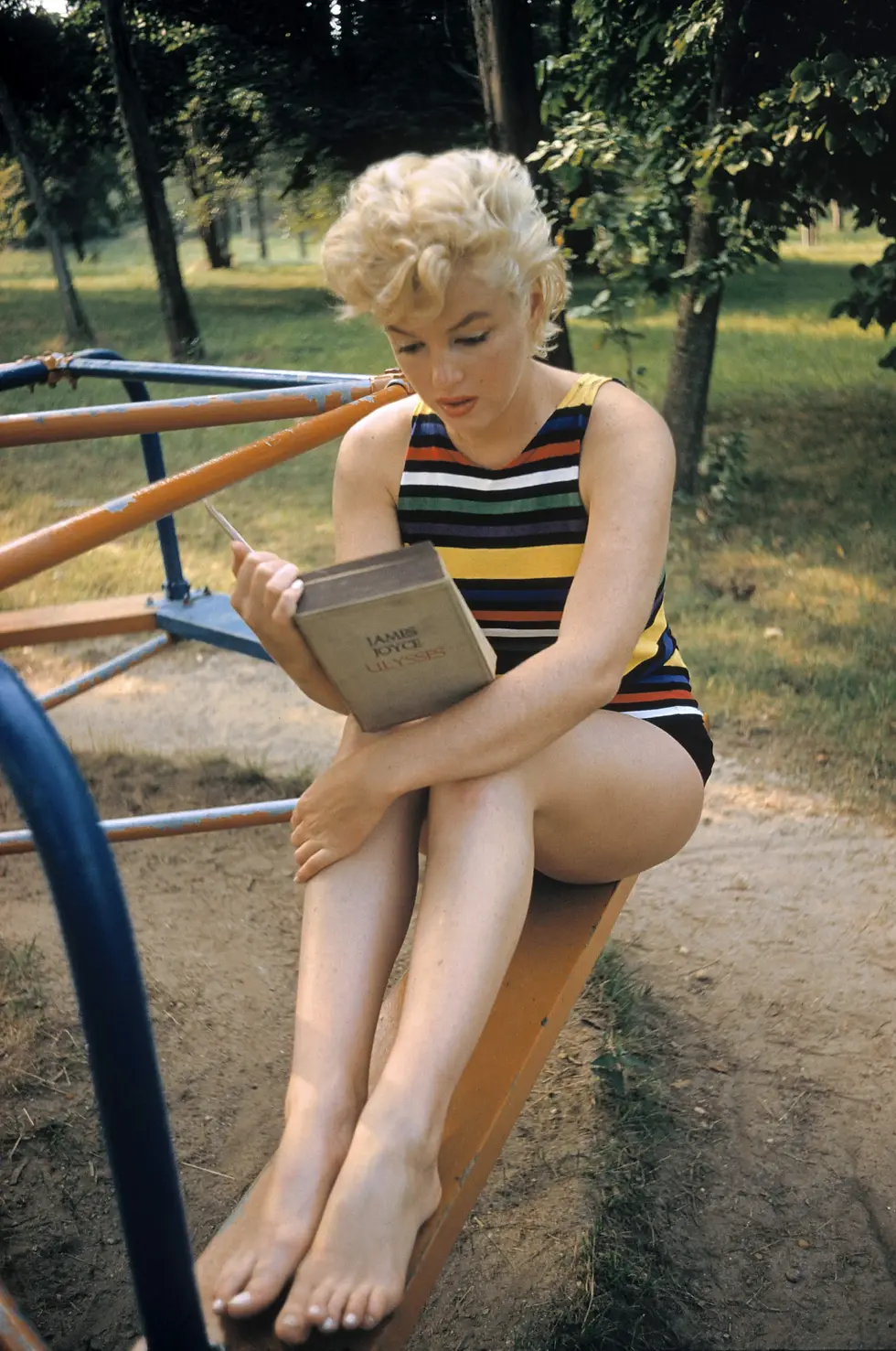

她在片场拍摄间隙和深夜里阅读,经常在书页边缘做笔记,反复阅读划线的段落。她的书架上有陀思妥耶夫斯基、普鲁斯特、乔伊斯、弗洛伊德、斯坦贝克和里尔克等作家的作品——这些作家的主题常涉及身份认同、疏离、渴望和自我决定。她对文学的兴趣可能源于好奇心、情感需求和心理避难所的混合——一种理解这个经常无法理解她的世界的方式。

心理学家和传记作者推测,基于她的情绪波动、严重抑郁发作以及对被遗弃的恐惧,梦露可能患有躁郁症或边缘性人格障碍。无论诊断如何,呈现出来的是一个高度敏感、聪慧且对自身和他人看不见的情感世界有深刻感知的人物形象。

如果梦露今天还活着,她很可能会被归为迈尔斯-布里格斯性格类型中的INFJ或INFP——理想主义者、倡导者、直觉型探索者,渴望在表象世界中寻找真实、意义和内在一致性。

对梦露来说,阅读不是逃避,而是在混乱中寻求结构,在寂静中找到声音,在一个试图抹去她内心生活的行业中寻找行动力。书籍赋予她重新书写自我的方法——成为她自己想成为的人,而不是他人投射给她的形象。它们成了她的私人大学、日记和镜子。

接下来的章节中,我们将探讨她个人藏书中的三部作品,反映她内心成长的不同阶段:从思维清晰(《如何发展你的思维能力》),到情感成熟(《爱的艺术》),再到社会觉醒(《隐形人》)。这些作品共同描绘了一条永不过时的发展路径,对任何在身份认同、脆弱性和真相中探索的人都具有令人毛骨悚然的共鸣。

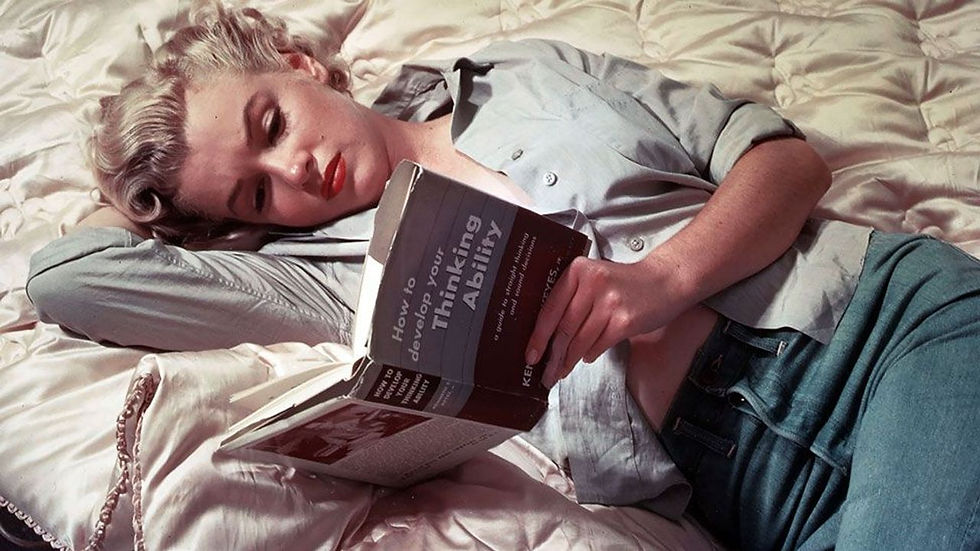

《如何培养你的思维能力》 作者:肯·基斯(Ken Keyes Jr.)

《如何发展你的思维能力》由肯·基斯(Ken Keyes Jr.)和威廉·弗兰克(William Frank)合著,首次出版于1950年,在当时学术界之外此类资源十分罕见,书中为读者提供了一种系统的心理自律方法。该书诞生于战后美国这一快速工业增长、教育标准化以及心理学研究日益兴盛的时代背景,反映了当时社会通过认知清晰追求个人发展的强烈文化愿望。

20世纪50年代初期,乐观与焦虑并存。国家在经济和技术上重建自身的同时,个人也在应对战争带来的心理后果以及社会趋同的压力。心理学开始以简化的框架进入公众视野,而像这本书这样的作品则将新兴的认知与学习理论转化为普通读者可操作的系统练习。基斯和弗兰克虽然不是学术心理学家,但他们成功提炼出了符合批判性思维和问题解决原则的方法,且让人感觉立竿见影、实用性强。

这本书的核心是训练读者审视假设、精准界定问题,并在面对模糊时避免情绪化反应。其方法包括比较分析、重新框架问题和表达多重视角——这些技能后来成为认知心理学和决策研究的基础。

进行此类智力活动的困难不仅在于内容本身,更源于我们的生物本能。人类认知进化优先考虑能量保存和生存;抽象推理和长时间集中注意力在代谢上消耗巨大,从进化角度看并无即时优势。因此,我们的思维大多依赖捷径——现代心理学称之为启发式思维。打断这些惯性模式需要有意识的努力和长期的自律。

玛丽莲·梦露选择学习这类内容,反映出她私下里超越表面形象的强烈愿望。她虽以形象闻名,却私下追求结构性理解与洞察力。对于一个常被物化的人来说,思维清晰成为了一种自主权的表现。

肯·基斯后来写了更多带哲学色彩的著作,但这本早期指南依然是易于理解的认知训练典范。对现代读者而言,想进一步深入可以参考丹尼尔·卡尼曼的《思考,快与慢》、基思·斯坦诺维奇关于理性的研究,以及理查德·尼斯贝特关于归纳推理的著作。

在一个充斥着速度与表象的文化中,《如何培养你的思维能力》提醒我们,清晰的思维既非与生俱来,也非轻而易举——它是一种可以通过训练获得的技能,是默默决定人生轨迹的力量。玛丽莲对此深有体会。她对思考的关注,不是出于一时的学术风潮,而是一种生存策略,最终成为她自我决断的哲学。

结合基斯的实用方法论,这些著作帮助构建了一套心理工具,不仅让人更好地理解世界,也能更清晰地认识自己。

配合基斯的实用基础,这些作品构建了梦露抵御行业压力和情绪风暴的认知壁垒。

书中的示例练习

以下是肯·凯斯(Ken Keyes Jr.)提出的一些锻炼思维能力的练习:

辨别相似与不同

练习:观察两个看起来相似的物体或想法,列出它们的相似之处和不同之处。练习注意细微差别,而不是假设它们完全相同。

目的:训练感知能力,减少思维的过度简化。

质疑假设

练习:选择一个你坚信的观点,写下你相信它的理由,然后列出它可能错误的原因。

目的:培养开放心态和批判性思维。

问题重述

练习:面对问题时,用多种方式重新表述,以获得新的视角。

目的:打破思维定势,发现隐藏的方面。

分而治之

练习:将复杂的问题拆分成更小的部分,分别解决后再综合。

目的:提升分析的清晰度,防止陷入困惑。

额外推荐阅读与探索的书籍:

丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)—《思考,快与慢》

一本关于两种思维系统的基础著作:快速、直觉式的推理与缓慢、深思熟虑的分析。

卡罗尔·塔弗里斯(Carol Tavris)和埃利奥特·阿伦森(Elliot Aronson)

—《错误是别人犯的(但不是我)》通俗易懂地讲述认知失调、否认以及自我辩解的内在机制。

基思·斯坦诺维奇(Keith Stanovich)

—《智商测试忽略了什么》探讨为什么仅有智商不足够,为什么理性思考比智商更重要。

爱德华·德·博诺(Edward de Bono)

—《横向思维》提供创造性解决问题的技巧,打破固定思维模式。

斯蒂文·平克(Steven Pinker)

—《白板理论》探讨人类天性及内在的认知倾向,如何影响我们对世界的理解。

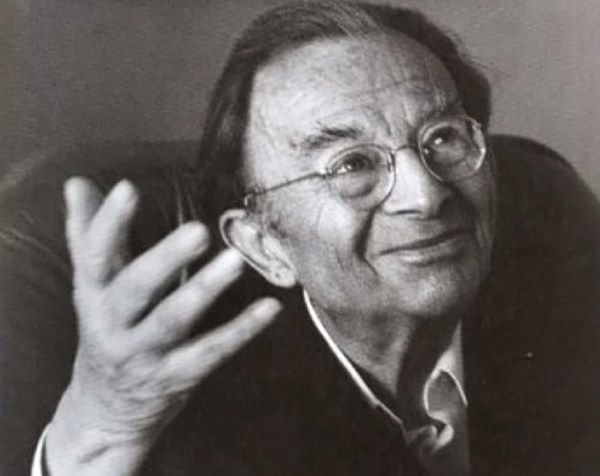

《爱的艺术》——埃里希·弗洛姆(Erich Fromm)

“爱是对人类存在问题的唯一理智且令人满意的答案。”

《爱的艺术》由埃里希·弗洛姆于1956年出版,正值战后西方世界经历重大文化和心理转型的时期。弗洛姆是一位受过训练的精神分析学家和社会哲学家,他试图通过挑战根植于大众文化和经典精神分析的普遍假设,重新构建关于爱的主流话语。他的作品回应了社会的快速现代化、人际关系日益商品化,以及生活在高度工业化和以地位为导向的世界中的心理影响。

弗洛姆于1900年出生于法兰克福,是法兰克福学派的核心人物之一——该学派包括西奥多·阿多诺、马克斯·霍克海默和赫伯特·马尔库塞等思想家,其跨学科方法融合了马克思主义社会学、精神分析学和批判理论。后来,弗洛姆从学派强调的历史唯物主义中分离出来,发展出更具人文主义和伦理性的精神分析模型。在西格蒙德·弗洛伊德、卡尔·马克思、迈斯特·艾克哈特和犹太神秘主义等思想家的影响下,弗洛姆构建了一个强调自主性、伦理责任感及富有成效爱的能力的个体理论。

弗洛姆在冷战背景下以及美国消费文化兴起的时代写下了《爱的艺术》,那个时代身份认同越来越多地通过拥有和外在认可来构建。从心理学角度来看,这一时期行为主义和机械论的心智观念日益流行,而弗洛姆对此持反对态度。他认为,爱不是一种自发的情感事件或本能驱动,而是一种复杂的伦理和心理能力,需要自律、成熟和持续的关注。

弗洛姆的核心论点是,爱是一门艺术——类似于学习音乐或建筑——不仅需要激情,还需要理论、努力和终身的练习。他将爱分为几种不同的形式:博爱、母爱、性爱、自爱和对神的爱,每种都有其独特的心理结构和功能。他警告人们不要陷入浪漫爱情是被动发生的错觉,批判当代将爱视为市场商品的倾向——像选择商品一样根据吸引力和交换价值来选择爱情。

对于像玛丽莲·梦露这样的人——她的一生被系统性的遗弃、短暂的关系以及电影行业中常见的掠夺性动态所塑造——弗洛姆将爱视为一种需要练习的修养,而非情感的偶然事件,这一点,或许为她解读个人经历提供了一个理性的框架。这本书以精神分析为基础,辅以伦理的基调,不是一本自助指南,而是一种对情感不成熟和虚假理想的结构性批判。

弗洛姆论证的严谨之处在于,他将自知之明作为具备爱的能力的前提条件。他主张,人必须首先克服自恋的扭曲,直面自身的存在孤独,并接受人类自由的悖论,爱才能在心理上成为可能。他强调爱是一种意志行为和伦理责任,这一点直接反对弗洛伊德式的宿命论和大众文化中的感伤主义。

《爱的艺术》持久的现实意义,源自于其将精神分析思想与存在主义哲学及伦理心理学相融合。它仍然是20世纪中叶为数不多将爱视为个人和集体共同任务的著作之一。对于想深入探究的人来说,相关补充读物包括罗洛·梅的《爱与意志》(1969年)、维克多·弗兰克尔的《活出意义来》(1946年/1959年英文版)以及约翰·鲍尔比的现代依恋理论研究。

对于在日益去人性化的公众角色中投身心理学研究的梦露来说,弗洛姆的作品不仅可能是理论兴趣,更是一种反思工具。通过他的模型,她将接触到一个拒绝感伤主义、反而要求清晰、伦理决心和自觉成长的框架——这些正是她私下追求的品质,尽管她的公众形象往往传达相反的信息。

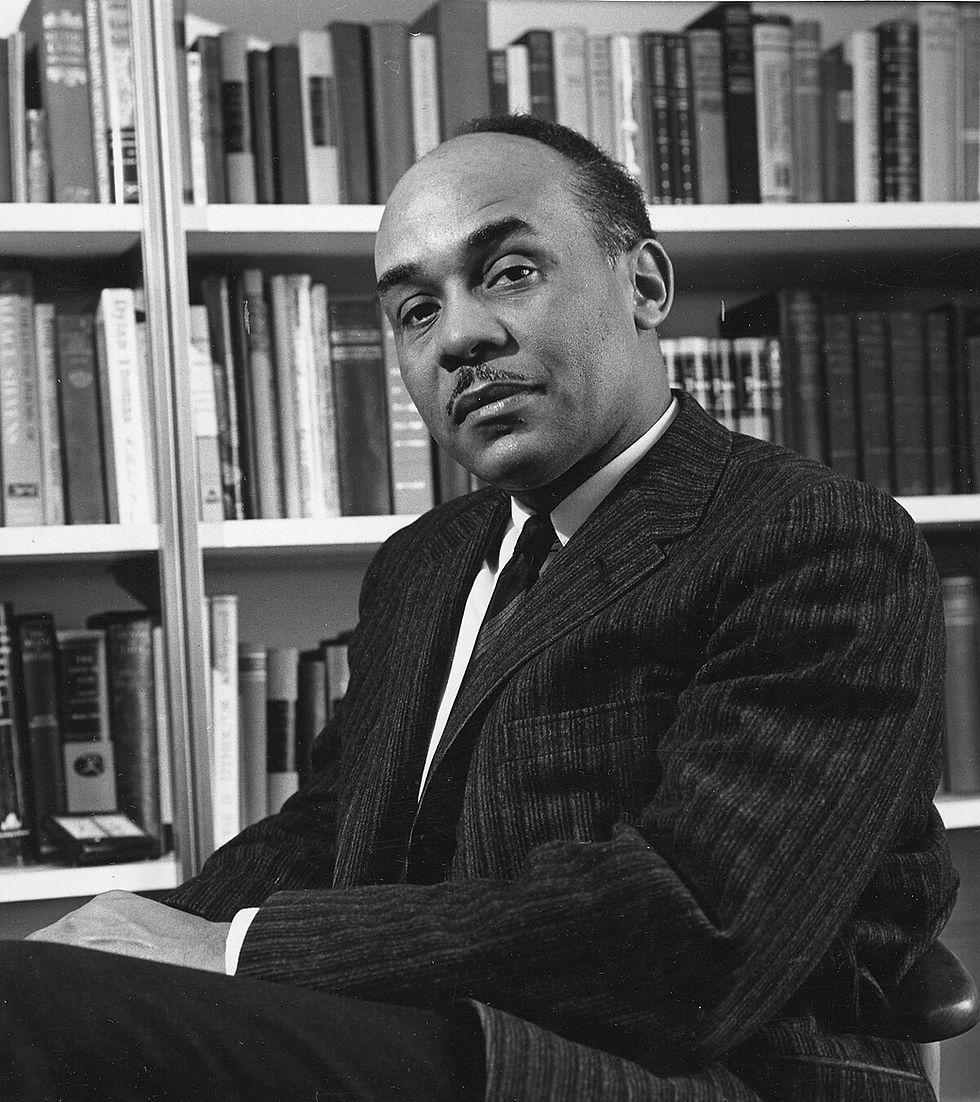

《隐形人》——拉尔夫·埃里森著

《隐形人》由拉尔夫·埃里森于1952年出版,迅速确立了其在美国文学中的里程碑地位。小说以20世纪早期为背景,特别是两次世界大战之间及战后时期,通过一位无名的非裔美国人叙述者的人生,探讨了身份、权力与社会隐形的复杂问题。作品揭示了个体如何被社会体系和文化期待“看不见”——不是指肉体上的隐形,而是在行动能力、认可度和发声权方面的缺失。

埃里森于1914年出生在俄克拉荷马市,他的创作声音形成于哈莱姆文艺复兴的智识余波之中,受到了广泛的文学和哲学传统的影响。这些影响包括T.S.艾略特、陀思妥耶夫斯基以及存在主义思想,同时他早期与理查德·赖特及非裔美国文学中的现实主义运动有过关联。然而,埃里森选择了不同于前辈的道路,融合了现代主义文学技巧、心理深度,以及民间传说和爵士乐结构的元素,创造出极为细腻的叙述声音。

《隐形人》并非一部简单的社会小说;它深具哲学性,受写作时战后背景的深刻影响。20世纪40年代至50年代初,意识形态紧张加剧,美国文化趋于同质化,同时冷战初期也开始显现。在这样的氛围中,埃里森对个人自主、意识形态操控和社会分裂的探讨,其影响远超出其主人公特定的种族经历。

玛丽莲·梦露将这部小说收入她的私人藏书,显示出她对严肃复杂文学的兴趣,这远远超出了典型名人文化的范畴。尽管梦露没有公开评论这本书,但她对如此具有挑战性和政治层面的文本的私人关注,表明了她的智力好奇心以及愿意面对在1950年代公众人物中并不主流的思想。

直接将梦露的生活与《隐形人》核心的种族主题相比较是不妥的。然而,可以确认的是,她们在更广泛的可见性与身份问题上存在共同兴趣——即个人如何被社会看待,与他们如何看待自己。小说中对强加角色、投射和内心疏离的处理,或许为梦露提供了一个有意义的框架,帮助她反思自己在娱乐行业中的经历,这个行业往往将她简化为一个形象,而非一个真实的人。

《隐形人》的重要性还体现在其文学结构上。小说并未提供明确的结局,而是坚持复杂性和模糊性,拒绝将其角色简化为象征。正是这种对复杂性的坚持,使得这部小说数十年来一直在学术和文学讨论中占有一席之地。它仍然是大学文学和政治理论课程中广泛教授的作品,常常与探讨主体性和认同的更广泛哲学著作一起学习。

对于想要进一步探讨《隐形人》中主题的读者,相关补充作品可能包括詹姆斯·鲍德温的《下次烈火》(The Fire Next Time)、汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》(The Origins of Totalitarianism)或W.E.B. 杜波依斯的《黑人的灵魂》(The Souls of Black Folk)。这些作品探讨了个人自由、社会结构和文化身份的问题——这些是20世纪的核心议题,至今仍具现实意义。

最终,梦露将艾里森的小说收入个人藏书,邀请我们不仅将她视为文化偶像,更视为一位有思想的读者——她认真面对那个时代的智识与道德挑战,即便这些挑战与她的背景或直接经历相距甚远。

玛丽莲·梦露阅读书单精选书目

玛丽莲·梦露的阅读书单包括她私人藏书中的430多本书,展现了她丰富的内心世界。以下精选的书目为确认存在于她藏书中的作品,但并不代表她阅读的全部内容。有些书籍尚未被完整编目或已经遗失,另一些则仅通过照片或第一手资料得以知晓。

小说与文学作品

《尤利西斯》——詹姆斯·乔伊斯

《堕落》——阿尔贝·加缪

《安娜·卡列宁娜》、《战争与和平》——列夫·托尔斯泰

《罪与罚》、《卡拉马佐夫兄弟》——费奥多尔·陀思妥耶夫斯基

《包法利夫人》——古斯塔夫·福楼拜

《在斯万家那边》、《含苞待放的树丛》、《往盖尔芒特家那边》、《平原上的城市》、《囚徒》——马塞尔·普鲁斯特

《了不起的盖茨比》、《夜色温柔》——F·斯科特·菲茨杰拉德

《永别了,武器》、《太阳照常升起》——欧内斯特·海明威

《在路上》——杰克·凯鲁亚克

《玉米饼平原》、《丕平四世的短暂统治》、《曾经有一场战争》——约翰·斯坦贝克

《隐形人》——拉尔夫·埃里森

《美国索赔人及其他故事》、《哈克贝利·费恩历险记》、《艰苦岁月》——马克马克·吐温

《儿子与情人》诗选——D.H. 劳伦斯

《威尼斯之死及其他故事》——最后随笔——托马斯·曼

《望故乡,天使》,一部小说的故事,《致母亲的信》——托马斯·沃尔夫

《俄亥俄州温斯堡》——舍伍德·安德森

《嘉莉妹妹》——西奥多·德莱塞

《躺在黑暗中,放火烧了这房子》——威廉·斯泰伦

《夏威夷》——詹姆斯·米切纳

《卡米尔》——大仲马

《神奇的基督徒》——特里·索森

《家中之死》——詹姆斯·艾吉

戏剧与剧本

《欲望号街车》、《皇家之路》、《斯通夫人的罗马之春》——田纳西·威廉姆斯

《进入黑夜的漫长旅程》——尤金·奥尼尔

阿瑟·米勒、乔治·伯纳德·肖、克利福德·奥德茨、肖恩·奥凯西、尤金·奥尼尔的戏剧

《安提戈涅》——让·阿努伊;《美狄亚》——罗宾逊·杰弗斯

《钟、书与蜡烛》——约翰·范·德鲁滕;《女人们》——克莱尔·布斯

哲学与思想

《先知》——卡里·纪伯伦

阿尔贝·加缪、让-保罗·萨特的作品

《文明及其不满》、《梦的解析》、《日常生活心理学》——西格蒙德·弗洛伊德

《开放心灵、常识与核战争》——J·罗伯特·奥本海默

《叔本华哲学》、《斯宾诺莎》

《金枝》——詹姆斯·弗雷泽;《人权》——托马斯·潘恩;柏拉图、亚里士多德、卢克莱修的作品

诗歌与短篇作品

草叶集——沃尔特·惠特曼;惠特曼随身

爱伦·坡随身听——埃德加·爱伦·坡

诗选——艾米莉·狄金森、D.H.劳伦斯、莱纳·马利亚·里尔克

多萝西·帕克、卡森·麦卡勒斯、科莱特、洛伦佐·加西亚·洛尔迦作品

传记与非虚构类作品

《林肯·斯蒂芬斯自传》;卡尔·桑德堡的12卷本亚伯拉罕·林肯传记

《小王子》——安托万·德·圣埃克苏佩里

《圣经》

《隐姓埋名的旅行》——路德维希·贝梅尔曼斯;印度、罗马、伦敦、俄罗斯游记

《烹饪的新乐趣》,波士顿烹饪学校食谱

解剖学、音乐欣赏、艺术著作——贝多芬、舒伯特、米开朗基罗、戈雅

杂项与自助类书籍

男性性无能、思考的身体、演员的准备、致演员

每个人的探索、如何提升你的思考能力、科学与健康与圣经之钥

轻松读物:《小火车也能做到》、《宠物龟》、《烹饪的乐趣》、烹饪书籍和家居指南